Ынтернетов (так, кажется, это называлось, а зимнет засуньте… куда-нибудь, чтобы тут же о нём забыть) теперь нет, поэтому я записываю свои бла-бла на автоответчик и даю объявление в «Новостях Брайля». Так я общаюсь (и мне этого… хватает).

.

Никакой философской двери нет, но она есть, и открыть её можете только вы — в тот момент, когда не открыть её нельзя. Или закрыть — в тот момент, когда её нельзя не закрыть. Осторожно, двери открываются — или закрываются…

.

Это не я — это моя последняя (свежая) гнусавая запись. Вы позвонили по телефону из объявления. Прослушайте эти мычания и, если не жалко (или если я заслужил… встав на задние лапки?), скажите, пожалуйста, «спасибо» — если вам помогло. Ваше прослушивание важно для меня; ваше «спасибо» зачем-то продлевает ж. на один д.

А теперь о дверях.

.

…Вам семь лет, вы пришли из школы, в соседней комнате приступ грудной жабы убивает вашу маму, которой чуть за тридцать. Телефона в доме нет. Телефонов-автоматов в новом, ещё строящемся, микрорайоне небольшого пролетарского города нет. Да что там: в городе нет даже автоматов газводы. Скорая помощь, наверное, есть, но далеко. Соседи, как и весь дом, на работе. Крикнуть в окно: «Помогите» — всё равно что выпасть в окно: заметят вечером, если разглядят в сумерках, а заметив, уже не помогут: некому помогать, вы уже ничто, а витающая рядом душа неосязаема, но и она, знайте же, не отказалась бы от припарок. Однако «в дальнем подъезде, — задыхаясь от боли шепчет синими губами мама, — есть бабушка… она работала фельдшером, у неё должна быть камфора, она, я слышала, делает уколы, сходи к ней… правда, я не знаю номера её квартиры… тебе надо спросить у кого-нибудь в их подъезде. Егорушка, мне кажется, я умираю».

Вы рыдаете; плачет мама. «Егорушка, иди. Я… подожду».

Вам семь, вы болезненно застенчивы, вы попросту дики, вы не здороваетесь с чужими взрослыми, рядом с которыми живёте уже три года, не потому что не хотите — вам неловко. Переступить через эту неловкость, чтобы отыскать в 20-квартирном четвёртом подъезде старушку и попросить её немедленно идти за вами, потому что мама…? Старушку вы, конечно же, знаете: она грымза, она живёт с собачкой, собачка однажды была ненарочно «ушиблена» вашим мячом, старушка выговаривала вам каждый футбольный день по пять минут, набежало на тайм, вы чуть не плакали, вам семь, мяч сам…

Вам семь, вы дикий, вы вешаете на шею ключ на резинке и не спускаетесь, а поднимаетесь, поднимаетесь на крышу, потому что кто-то забыл повесить замок. На крыше вы подходите к самому краю и осматриваете двор: ребята играют в футбол, девочки играют в классики, а вам хочется прыгнуть вниз, потому что это проще, чем стучаться в чужие двери. Но мама…

Вам семь, вы ужасный, вы спускаетесь вниз и становитесь на руки, уперев ноги в стенку: так вам лучше думается: «Мама одна, и ей нужна помощь, помочь могу только я».

Вам семь, вы способны на всякое: вы отнимаете у девочек баночку из-под ваксы, наполненную окским песком, и проходите все квадратики, прыгая на одной ноге. Но мама ждёт…

Вам семь и иногда вы думаете о футболисте Кожемякине: около третьего подъезда играют в футбол, вы спрашиваете: «Можно?», вам отвечают: «Давай», и вы забиваете гол. Но ведь мама…

Вам семь, вы придурок: вы не позовёте взрослого, даже если сломаете ногу, упав с третьего этажа строящегося дома, вы будете молчать, строители так ничего и не узнают, ребята, с которыми вы играли, сами отнесут вас домой. Вы спрашиваете у других нападающих, не знают ли они номера старушки с собачкой. Не знают; не знают; кажется, шестьдесят первая. Точно, она же с первого этажа. Вы забегаете в четвёртый подъезд и застываете у её двери. Вы не можете позвонить, вы не можете постучать, вы такой застенчивый мальчик.

Вам семь, и вы начинаете дико кашлять, вы заходитесь в кашле. Искомая старушка открывает дверь, — и вы бросаетесь к ней и обнимаете её крепко-крепко: «Бабушка Фрося, бабушка Фрося…»

«Что, что такое, Егор? Что-то с мамой?» Вы утвердительно трясёте головой, стучась о плечо старушки (у которой будет синяк): «Стенокардия, укол, камфора, прошу вас, мама просит». — «У меня нет камфоры, кончилась, но я знаю, у кого она есть, ты сбегаешь и заберёшь, я уже пишу записку, через… раз, два… пять домов, Анна Петровна, от меня, написала, несись, у тебя ключи есть? давай, я беру шприц, я посижу с мамой, а ты одна нога здесь».

Вам семь, но вы уже «открыли» одну дверь, и вы не хотите стоять на руках, чтобы подумать, куда бежать и как быстро надо бежать, вы бежите, вы очень быстро бегаете.

Вы на месте, вы откашливаетесь и вжимаете кнопку звонка. Никто не открывает. Вы звоните ещё раз. И снова. И опять. Никого.

Вам семь, и вы очень быстро бегаете. Вы прибегаете домой с пустыми руками, вы рыдаете, и мама с бабой Фросей спрашивают у вас: «Никого нет?» — «Никого нет». — «Ну и ладно, — успокаивают вас мама и баба Фрося, — ну и ничего, мне, маме стало лучше. Всё будет хорошо, Егорушка». Губы вновь мамины, а не синие.

Через тысячу лет я прочитал, что сволочная грудная жаба косит молодых женщин на счёт «раз», а остальных отчего-то бережёт… ну, может поберечь.

Мне было семь, и я так и не открыл ту самую дверь, которую должен был открыть. К счастью, она открылась сама.

Мне повезло. Представить не могу, что стало бы со мной, если б не это везение.

Это история выедает меня всю ж.

Но я пообтесался и с тех пор стараюсь открывать все подобные двери.

И закрывать тоже.

.

Я не люблю машины, я люблю электрички. Пропади они, конечно, пропадом, но было время, когда они были нашими: в них ночевали, поругавшись с женой; они не интересовались билетами, когда у всех кончились деньги: они катали нас за одни грустные глаза, не требуя ничего взамен, и стали родными.

А среди родных кого только не бывает, даже футбольные болельщики.

Вы плетётесь в железном ящике домой, растворившись в книжке; буквам темно, но книжка любимая, вы полупомните её наизусть; дом через остановку. А по вагону безмолвно бежит окровавленный нездешний, которого гонят в тупик, в хвост, чтобы там затоптать. Это гопники, возвращающиеся с футбола. И никому нет до этого дела.

Вам тридцать с небольшим, и вам — есть дело, потому что это гопники, и они мешают вам жить. Вы срываетесь с места, сказав кому-то: «Пожалуйста, подержите “Онегина”».

Вы вклиниваетесь между загоняемым и первым загонщиком, и роняете загонщика на пол — не потому что умеете, просто творимое выедает вас, и не уронить было нельзя, невозможно не уронить.

Вы заскакиваете за загоняемым в тамбур и закрываете двери. Но эти двери очень легко открываются, когда с той стороны гопники, а вы один. И вы кричите загоняемому: «Сэр, дайте свой ремень. Снимите с себя ремень». Он снимает ремень, и вы накрепко закрываете им двери. Гопники беснуются, а вы, наконец-то испугавшись, кричите им детское, кричите им глупое: «Осторожно, двери закрываются».

Вы ждёте своей остановки, не показывая виду, прижавшись спиной к избиваемым ногами дверям. Избитый нездешний стоит перед вами. Вы вместе ждёте вашей остановки.

На остановке вы и нездешний выбегаете на платформу. Гопники, к счастью, не успевают добежать до другого тамбура. Вы благодарите нездешнего за помощь и идёте домой…

Вот вы и закрыли одну из таких дверей. Не успокаивайтесь на этом, старайтесь и впредь закрывать такие двери.

.

Заканчиваясь, запись на автоответчике благодарит тех, кто дослушал до конца и вот-вот произнесёт: «Спасибо».

Сегодня — я говорю это за пять минут до полуночи — было пять спасиб. Спасибо.

Послезавтра, даст бог, будет новая запись, о чём я сообщу в разделе объявлений «Новостей Брайля».

До новой встречи на волнах проводной телефонии, сволочи :–).

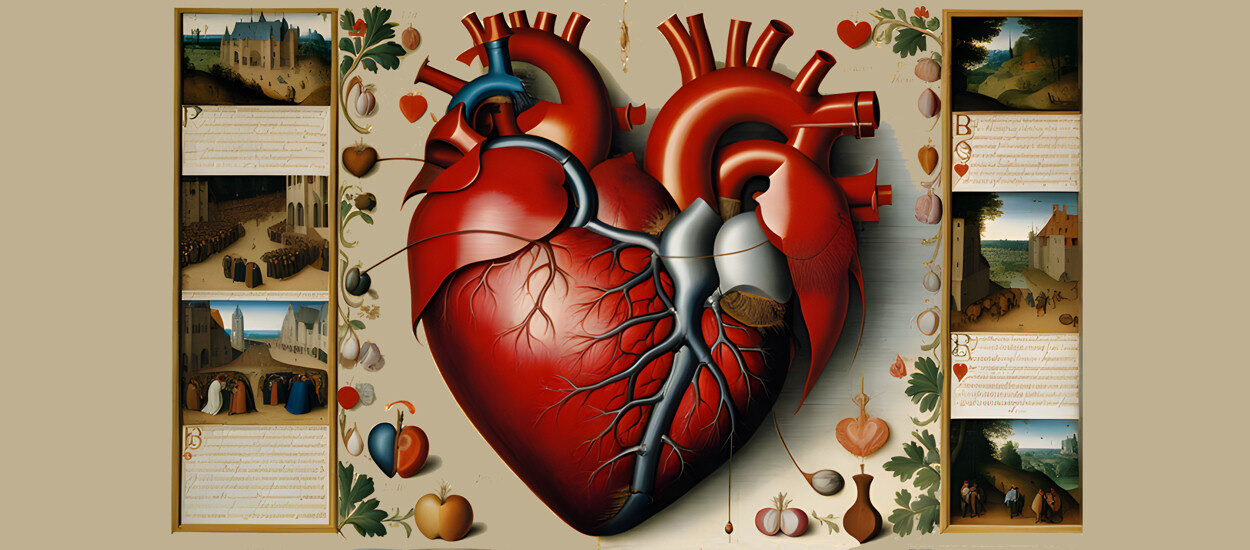

Питер Брейгель. «Больное сердце мамы» (2024). Холст, масло.

Питер Брейгель. «Футбол» (2024). Холст, масло.