Девические

Господи, разве словá

на этой груди не сила?

Она их давно носила,

но делала, как дрофа:

держала слова в себе

и мёрзла вокруг и рядом,

когда её можно взглядом,

как меткостью при пальбе,

ожечь и осечь. Но нет:

не видите, не хотите.

Так вот вам слова в петите,

вчитайтесь же в силуэт.

Такие русские

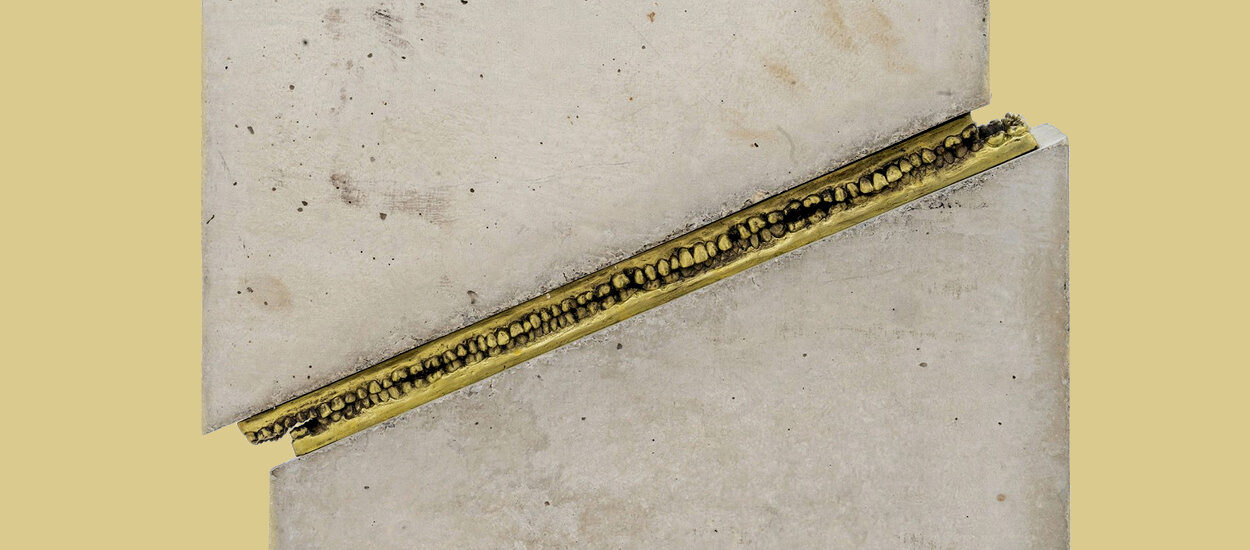

Это, кажется, русский, вот буква Ж.

Дант сосёт, когда я продолжаю букву:

жубы выпали… выбиты в долбеже

головой о скалистую стену: в брюкву

для айнтопфа её во втором кругу

превращали менты, для которых жубы

в первом невыносимы, спросите у

старшины дяди Стёпы, ответит: нонсенс.

Нелёгкие

Мама жрала картошку

дó смерти понемножку, —

Господи понемножку

ей отпускал картошку.

Мама… жрала? не ела?

жадно и много? Верно:

падко, но мало — тело

мамино, Олоферна

обезоружив, больше

не принимало маму:

ужас, однажды вползши,

выжрал её помалу.

Господи, разве словá

на этой груди не сила?

Она их давно носила,

но делала, как дрофа:

держала слова в себе

и мёрзла вокруг и рядом,

когда её можно взглядом,

как меткостью при пальбе,

ожечь и осечь. Но нет:

не видите, не хотите.

Так вот вам слова в петите,

вчитайтесь же в силуэт.

Такие русские

Это, кажется, русский, вот буква Ж.

Дант сосёт, когда я продолжаю букву:

жубы выпали… выбиты в долбеже

головой о скалистую стену: в брюкву

для айнтопфа её во втором кругу

превращали менты, для которых жубы

в первом невыносимы, спросите у

старшины дяди Стёпы, ответит: нонсенс.

Нелёгкие

Мама жрала картошку

дó смерти понемножку, —

Господи понемножку

ей отпускал картошку.

Мама… жрала? не ела?

жадно и много? Верно:

падко, но мало — тело

мамино, Олоферна

обезоружив, больше

не принимало маму:

ужас, однажды вползши,

выжрал её помалу.