Когда-нибудь и я произнесу

(улыбка, увлажняющая веру,

обычность предстоящего в басу):

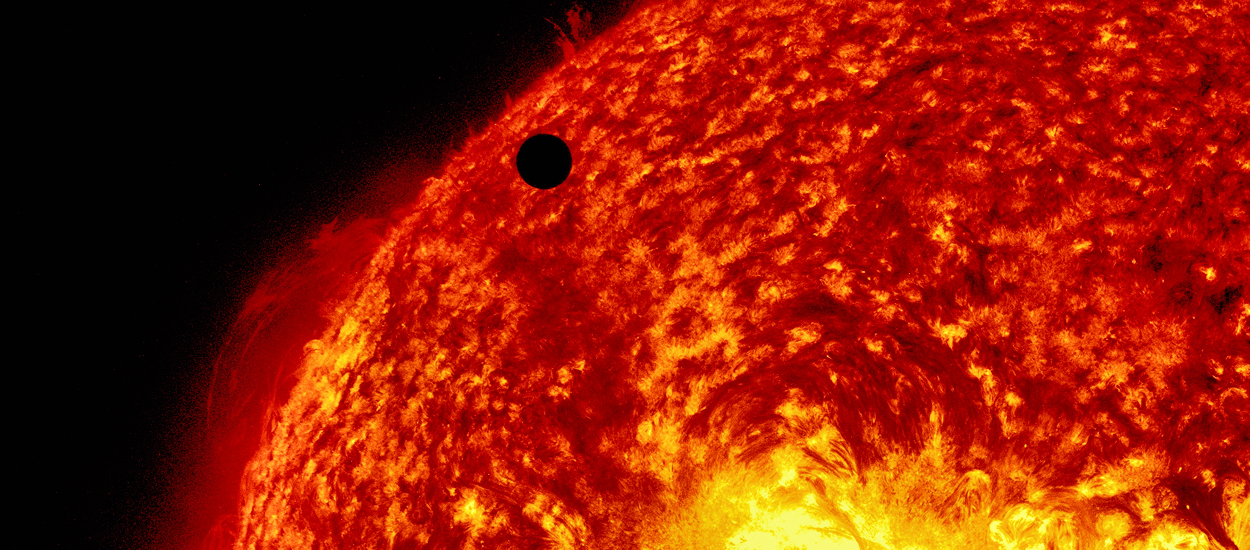

«Лечу, не смейся только, на Венеру.

Так скоро, как совсем не ожидал…» —

Избитая до извинений фраза

и трубный глас, которыми квартал

бодрить до срока, тыча раз за разом:

вы атакованы, примите валидол.

И взгляд в ответ, и смех оторопелый,

столь заразительный, что упаду под стол,

и вот уже хохочем а капелла

вдвоём, а то и сам-третéй, раз воробьи

внимают стреляно десятым долям бела,

согнав себя на липы со скамьи,

да граждане проснутся оробело

и ну стучать ментам: тут смех в ночи.

И я узнаю, что смеюсь иначе,

а он услышит: «Только не учи,

как мне смеяться», а потом заплачем;

тут и портвейн закончится, и тишь

пред чем-то несусветным утвердится:

вдруг позвонит: «Ты, говорят, летишь?»

тот, с кем лет двадцать на ножах, ехидцы

в вопросе не замечу, рассмеюсь —

друг был один, и тот нашёлся, вот же!

«Ты будто не боишься». — Это Русь,

как не ходить в штаны… — «И я до дрожи».

И женщина придёт из-за реки,

с которой целовались, была осень,

и нет бы хохотнуть: «Ты береги

себя», допустим, — закричит: «Несносен,

зачем сейчас-то…» Будет это так:

на станции Ока спущусь к воде — и ноги

от наседающих со всех сторон собак

несносной старости и всей её мороки.

Ахдочегожтолстой.